L’explosion de nitrate d’ammonium entreposé dans le port de Beyrouth a provoqué une véritable apocalypse, le 4 août 2020, faisant plus de 200 morts et 7 000 blessés. Alors que l’enquête piétine, une série de décès suspects réactive les doutes quant aux causes de cette catastrophe. Le journaliste Christophe Boltanski tente de rassembler les pièces d’un vaste puzzle dans un reportage pour La Chronique, le magazine des droits humains.

Écrit par Christophe Boltanski

Pour notre magazine La Chronique #418, paru au mois de juillet 2023

Cet article n’engage que La Chronique et pas Amnesty International.

Faute de mieux, l’autostrade qui enjambe le port de Beyrouth sert de mémorial aux familles des défunts. Accompagnées de dessins naïfs et de slogans vengeurs, les photos des victimes de la boule de feu qui a ravagé une partie de la ville, le 4 août 2020, se succèdent sur le parapet du pont. Le lieu, pris dans un perpétuel embouteillage, n’invite guère au recueillement, mais de là, on voit tout : les amas de ferraille, les voitures calcinées, les épaves couchées sur le flanc, les palans tordus, les tours éventrées du silo à grain et, à l’emplacement du quai, l’énorme cratère envahi par une eau boueuse. On aperçoit même, au loin, la jetée où a coulé le Rhosus, le bateau par lequel le malheur est arrivé.

Ce n’est plus qu’un champ de ruines figé, à l’image d’une justice paralysée. L’enquête piétine en raison des multiples procédures lancées contre Tarek Bitar, le magistrat chargé de l’instruire. Trois ans après les faits, l’une des plus grosses explosions non nucléaires de l’histoire demeure inexpliquée : 218 morts, plus de 6 500 blessés, 77 000 appartements détruits, et rien. Aucun procès en vue, pas même un comparse sous les verrous. Un nouveau crime impuni dans un pays qui en compte tant.

Des journalistes, des avocats, des activistes tentent de comprendre comment une cargaison d’explosifs a pu arriver à Beyrouth, pour être abandonnée dans un hangar, six années durant, avant de se désintégrer dans un arc de lumière.

Des journalistes, des avocats, des activistes s’efforcent de briser ce mur du silence.

Ils tentent de comprendre comment une cargaison d’explosifs a pu arriver à Beyrouth, pour être abandonnée dans un hangar, six années durant, avant de se désintégrer dans un arc de lumière. Pour ce faire, ils doivent démêler un incroyable écheveau de prête-noms, de sociétés-écrans, de fraudes et de mensonges. « C’est le chantier d’une vie, prévient Zena Wakim, avocate au sein de la Fondation Accountability Now qui lutte contre l’impunité au Liban. Dans cette histoire, les choses ne sont jamais telles qu’elles apparaissent. Tout ça demande des investigations tellement compliquées et tellement dangereuses ».

Reconstituer le puzzle

Dès le début, un homme propose une méthode pour ne pas se perdre dans ce dossier tentaculaire. « Nous sommes face à un puzzle », explique Lokman Slim, lors d’une interview à une chaîne arabe, le 15 janvier 2021. Cet intellectuel libanais, à la fois éditeur, archiviste, traducteur, documentariste, incarne une parole rare, libre, laïque, rigoureuse, parfois tonitruante. Il invite à examiner l’ensemble, et non la somme des éléments. Une fois les bords reconstitués, les grandes masses définies et certains détails mis en lumière, un tout autre tableau apparaît. Alors que le pouvoir politique libanais ne concède qu’une suite de négligences, Lokman Slim dénonce un « crime de guerre » dont il rend responsable la Russie, la Syrie et le Hezbollah (1). Vingt jours plus tard, le 4 février 2021 au matin, il est retrouvé mort, tué par balles, dans sa voiture.

Il repose dans son jardin, au pied de la maison familiale, au sud de Beyrouth. Pour parvenir jusqu’à sa tombe, il faut franchir un barrage, puis un second, et plonger dans un lacis de rues étroites, pavoisées de jaune, la couleur du Hezbollah. Sur les immeubles gris toujours plus hauts trônent des portraits délavés de « martyrs » en treillis. Au milieu de ce chaos de béton et de ces images guerrières, la « villa Slim » constitue une oasis. Le porche est ouvert, comme toujours. Fils d’un grand avocat chiite, Lokman Slim vivait parmi les siens, dans le quartier de Haret Hreik devenu le fief d’un mouvement politico-militaire qu’il pourfendait sans relâche.

Entourée des innombrables livres et dossiers de son mari, la réalisatrice germano-libanaise Monika Borgmann se bat pour connaître la vérité : « Son entretien avait fait beaucoup bruit. Il ne faisait que présenter des faits de façon très logique. Bien sûr, les gens lui disaient : Tu vas trop loin. Mais il avait donné tellement d’interviews sur des sujets sensibles ». La sœur de Lokman, Rasha al-Ameer, avec qui il avait fondé la maison d’édition Dar al-Jadeed, est taraudée par les mêmes doutes : « Il était entêté. C’était David contre Goliath. Je lui disais : Ils ont des fusées, et toi qu’est-ce que tu as ?, gémit-elle. Cet entretien, peut-être que ce fut la goutte d’eau, mais ils avaient beaucoup d’autres raisons de le tuer ».

« Soyez diplomate, parce qu’on risque notre vie »

Lokman Slim ne constitue pas un cas isolé. Pareils aux répliques qui suivent un tremblement de terre, les grands crimes au Liban en entraînent toujours d’autres. Dans la foulée de l’explosion, plusieurs assassinats ont secoué le pays. Des homicides jamais élucidés, perpétrés par des professionnels, et donnant lieu à des enquêtes bâclées, trop vite refermées en l’absence prétendue de pistes et de suspects.

En apparence, les victimes n’ont rien en commun, si ce n’est qu’elles entretenaient toutes un lien avec le port de Beyrouth. Pourquoi ont-elles été assassinées ? Était-ce à cause d’informations qu’elles détenaient ou du poste qu’elles occupaient ? Menaçaient-elles de briser l’omerta ? Leurs témoignages auraient-ils permis de recoller les pièces du puzzle ? Leurs amis, leurs proches ont accepté de parler, certains pour la première fois, la plupart sous le couvert de l’anonymat et avec la peur au ventre. « Soyez diplomate, parce qu’on risque notre vie », glisse l’un d’eux.

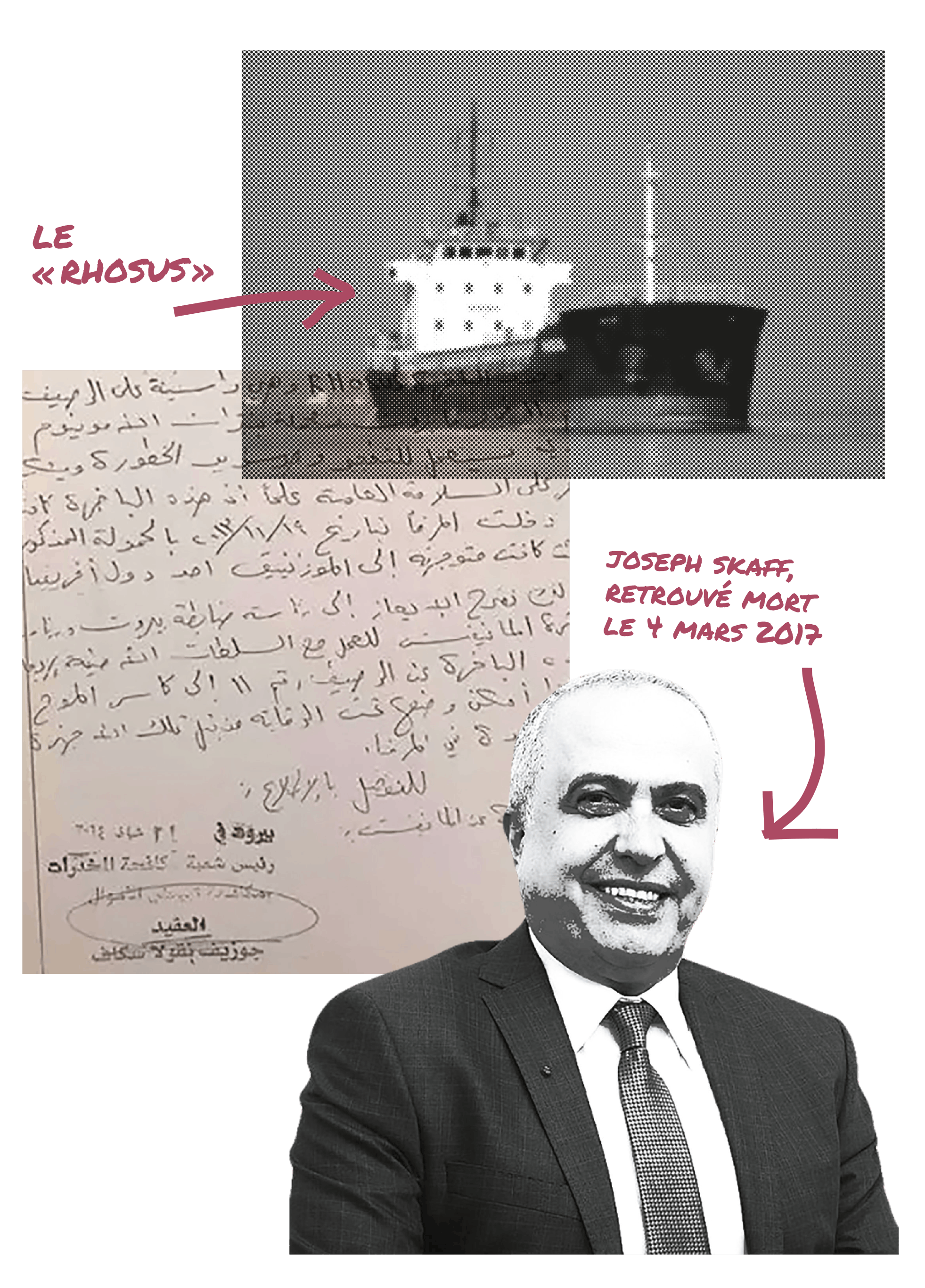

Le 21 février 2014, le colonel Joseph Skaff alerte sa hiérarchie sur le risque pour la « sécurité publique » que fait courir le Rhosus, à quai depuis trois mois, car il renferme du nitrate d’ammonium, une « matière hautement dangereuse et explosive ».

Découvrez La Chronique sans plus tarder : recevez un numéro "découverte" gratuit

Ecrivez-nous à l'adresse [email protected] en indiquant votre adresse postale et recevez gratuitement votre premier numéro dans votre boîte aux lettres !

La lettre du colonel Joseph Skaff, le 21 février 2014

Avant de raconter leur histoire, il convient d’examiner une autre mort suspecte, celle d’un officier des douanes, intervenue, cette fois, avant le cataclysme.

Au port de Beyrouth, le colonel Joseph Skaff dirige la section qui traque les flux clandestins et le blanchiment. Le 21 février 2014, il alerte sa hiérarchie sur le risque pour la « sécurité publique » que fait courir un bateau à quai depuis trois mois, le Rhosus, car il renferme du nitrate d’ammonium, une « matière hautement dangereuse et explosive ». Dans une lettre manuscrite, il recommande qu’il soit déplacé à l’entrée de la rade, du côté du brise-lames, et mis sous surveillance. « Avant lui, personne n’avait mentionné la présence du nitrate dans le port », souligne l’un des journalistes d’investigation les plus réputés du Liban, Riad Qobeissi, de la station Jadeed-TV. Le douanier soupçonne une fraude. Il trouve bizarre d’amarrer un cargo si longtemps à cet endroit. C’est la raison pour laquelle il réclame son éloignement.

À qui appartient le Rhosus ? Comment est-il arrivé là ? Selon une première version, basée sur le témoignage de son capitaine, il a été acquis par un homme d’affaires russe, Igor Grechushkin, condamné pour vol aggravé et sans expérience de la mer. Parti le 27 septembre 2013 de Batoumi (Géorgie), sur la mer Noire, il se rendait au port de Beira, au Mozambique, avec à son bord 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium produit par une usine chimique géorgienne, Rustavi Azot, et destiné à une firme privée, la Fabrica de Explosivos de Moçambique. Criblé de dettes, l’armateur a détourné le navire sur Beyrouth afin de prendre une seconde cargaison et réunir ainsi la somme nécessaire à la traversée du canal de Suez. Mais les machines d’études sismiques que le Rhosus doit embarquer sont trop lourdes. Lors du chargement, le 25 novembre, elles endommagent un panneau d’écoutille. Les autorités du port déclarent le bateau impropre à la navigation et l’immobilisent, puis ordonnent sa saisie à la suite de plaintes pour créances impayées. Igor Grechushkin en profite pour disparaître. Largement repris, ce récit est truffé de mensonges. Transféré à l’aéroport, le colonel Skaff lâche l’affaire. Sa lettre reste sans réponse. Enfouie dans un tiroir, elle ne parvient même pas à certains de ses destinataires. Si cet officier n’avait pas été muté ailleurs, aurait-il pu empêcher la catastrophe ? « On ne les laissera pas débarquer cette cargaison », aurait-il confié à son frère.

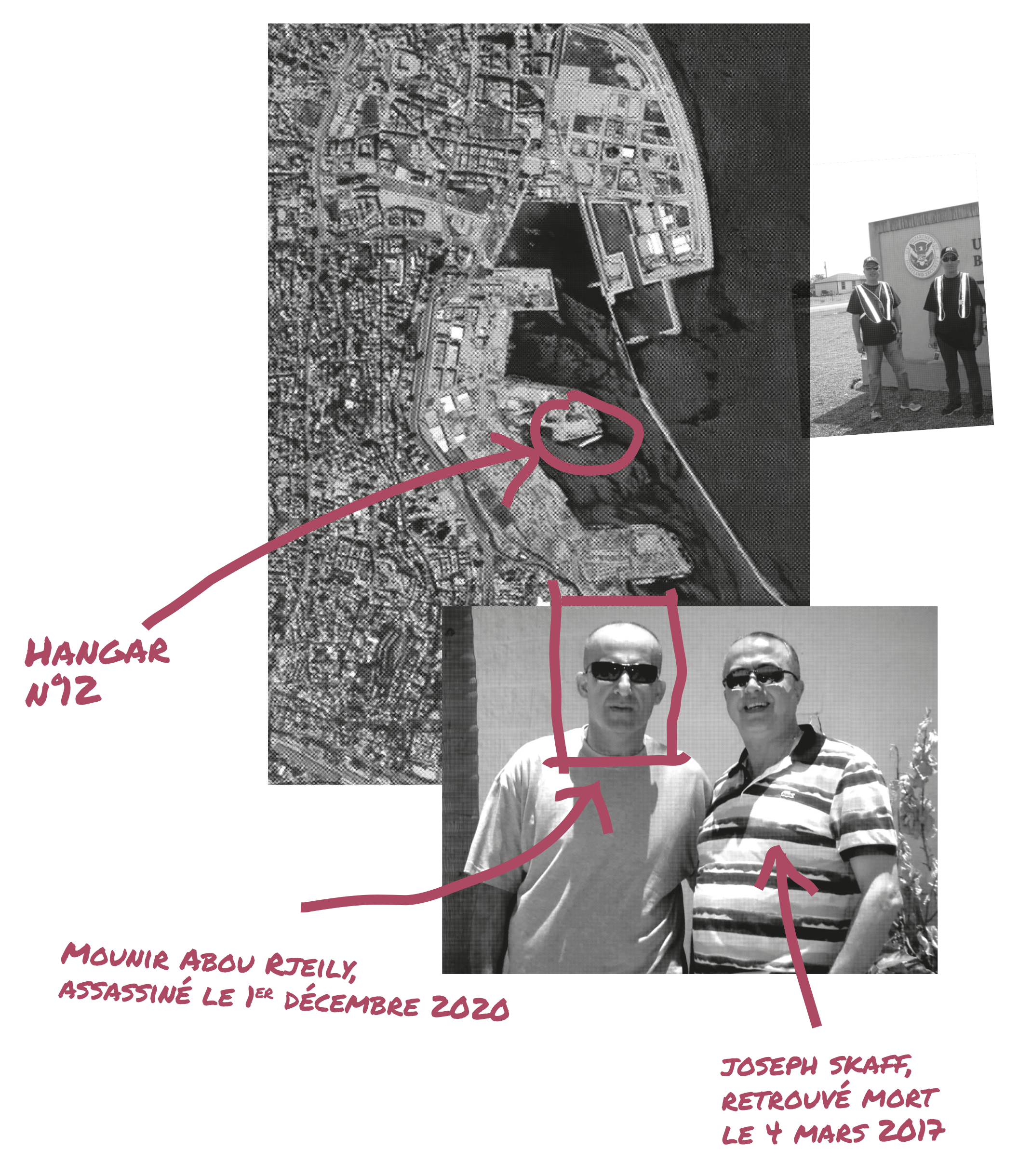

Suivant sa teneur en azote, le nitrate d’ammonium change d’emploi : en deçà d’un seuil fixé à 33,5 %, c’est un engrais abondamment utilisé. Au-delà, il entre dans la fabrication d’explosifs. Or la loi libanaise, comme ailleurs, interdit l’importation de matériel à usage militaire sans un permis spécial. Avec un taux de 34,7 %, la poudre blanche entassée dans les soutes du Rhosus sert à faire des bombes. Sur les premiers documents (liste unifiée, manifeste d’arrivée) transmis aux douanes et à l’administration du port, rien ne l’indique. De même, les courriers échangés entre différents services ne précisent pas la nature de la marchandise. Les autorités ne semblent préoccupées que par le déchargement du navire au motif qu’il menace de couler. Le 27 juin 2014, un juge des référés ordonne de stocker sa cargaison en « lieu sûr ». Lui non plus ne sait pas de quoi il s’agit. « Dans sa requête, le ministère des Travaux publics et des Transports évoque une “substance dangereuse” qui risque de polluer les eaux du port. Pourquoi ne cite-t-il pas le nitrate d’ammonium ? », s’interroge Riad Qobeissi. À l’époque, ce portefeuille convoité, car très lucratif, est détenu par Ghazi Zeaiter, un cacique du parti chiite Amal, l’allié du Hezbollah. Le contenu du bateau est débarqué à la sauvette, durant la nuit du 22 au 23 octobre 2014, et entreposé dans le hangar n° 12, réservé aux matières dangereuses, puis oublié.

Deux ans plus tard, celui qui avait lancé l’alerte, le colonel Joseph Skaff, prend sa retraite à 56 ans et se présente aux législatives sous une étiquette indépendante. Le 4 mars 2017, il participe à un dîner de campagne. À 3 heures du matin, il n’a toujours pas regagné son appartement, au nord de Beyrouth.

Sa femme tente en vain de le joindre au téléphone. Elle s’inquiète. Un ami part à sa recherche et trouve sa Range Rover garée au pied de l’immeuble, les phares allumés, le coffre ouvert. Il crie « Joseph ! » et aperçoit, 1,80 m plus bas, son corps allongé, les bras en croix, sur la rampe menant au parking souterrain. Il a le crâne fracassé, l’œil gonflé, les mains, les genoux couverts d’ecchymoses et une côte brisée, comme s’il s’était battu. L’autopsie ne trouve aucune cause interne expliquant sa chute. Pas de crise cardiaque ni d’AVC, pas d’alcool dans le sang. Un rapport médical attribue le décès à une hémorragie cérébrale, sans autre précision. Les policiers concluent à un accident. « Ils n’ont pas protégé la scène du crime et n’ont interrogé personne. Ils voulaient classer l’affaire au plus vite », déplore un proche. Désigné par la famille, un médecin légiste parvient à un tout autre verdict. Selon lui, Skaff « a été victime d’une agression brutale ». Il a été frappé à l’œil et au bas de la cage thoracique, avant d’être poussé dans le vide.

Rassemblement lors d'une cérémonie à la mémoire de Lokman Slim à Beyrouth, Liban, 11 février 2021. Crédit : Florient Zwein / Hans Lucas

Le rapport du commandant Joseph Naddaf, le 1er juin 2020

Un douanier ne manque pas d’ennemis. En particulier au port de Beyrouth, surnommé « la caverne d’Ali Baba et des 40 voleurs ». Cette excroissance, implantée au cœur de la ville, concentre les défaillances du système libanais. C’est le royaume de la fraude, des pots-de-vin, des mafias. Les scandales s’y succèdent. Rappelé à ses promesses jamais tenues, le président Michel Aoun crée, en 2019, un bureau chargé de lutter contre la corruption au sein de la zone portuaire et le confie à la Sécurité d’État, l’un des quatre services de renseignement du pays.

« Ma mission consistait à collecter des informations sur toutes formes de détournements. On est parti de zéro, avec peu de moyens et de personnel », raconte son chef, le commandant Joseph Naddaf. Il occupe un bâtiment refait à neuf, près du terminal à conteneurs. Ses anciens locaux, voisins des silos, ont été détruits. Des agents en civil, armés de fusil d’assaut, assurent sa protection. Âgé de 35 ans, vêtu d’un jean et d’un polo, il est l’autre lanceur d’alerte de cette histoire. Ses avertissements, au lieu d’être suivis, vont déclencher une réaction en chaîne dévastatrice.

Fin 2019, une « source » lui signale la présence de nitrate d’ammonium dans le hangar 12. Son enquête traîne en longueur. « Je ne savais pas ce que c’était. J’ai dû interroger des experts, et c’était le début du Covid ». Quand il se rend sur place, il s’étonne de ne pas trouver de gardien. « Une des portes arrière du dépôt était défoncée. Juste à côté, il y avait un trou dans le mur de cinquante centimètres de diamètre. Au travers, j’ai vu des sacs empilés en désordre. N’importe qui pouvait les prendre ». Il se contente de photographier du dehors des ballots déchirés et à moitié vides. « Je n’étais pas autorisé à entrer. Seules la douane et l’administration du port pouvaient y accéder. Mon rôle se limitait à établir un rapport ». Il en rédige cinq. Dans celui remis au parquet, le 1er juin 2020, il retrace les faits, puis prévient : « Le nitrate d’ammonium, en cas d’incendie, provoquerait une énorme explosion aux conséquences catastrophiques pour le port de Beyrouth. Nous craignons que ce matériel soit dérobé et serve à faire des explosifs ».

Le nitrate d’ammonium, en cas d’incendie, provoquerait une énorme explosion aux conséquences catastrophiques pour le port de Beyrouth. Nous craignons que ce matériel soit dérobé et serve à faire des explosifs.

Extrait du rapport du commandant Joseph Naddaf, remis au parquet le 1er juin 2020.

Son rapport, qui commence à circuler, menace de fuiter dans les médias. Le 20 juillet, la Sécurité d’État en adresse un résumé au président Aoun et au Premier ministre Hassan Diab. Un risque de vol et d’explosion ? Saisi, le procureur général Ghassan Oueidat aurait pu exiger de transférer les sacs en lieu sûr, voire de les compter afin de s’assurer qu’il n’en manque pas. Il se borne à réclamer des réparations. Le 4 août, vers 16 heures, trois ouvriers extérieurs soudent la porte endommagée sans savoir ce qu’il y a derrière. L’employé du port qui devait superviser leurs travaux est absent. Bien après leur départ, à 17 h 54, un témoin poste sur Twitter une vidéo montrant d’épaisses fumées noires au-dessus du hangar. Les pompiers arrivent quatre minutes après sur les lieux. Une première explosion retentit à 18 h 08, suivie, treize secondes plus tard, d’une autre encore plus puissante.

Le lendemain, tandis que les habitants hébétés fouillent les décombres, la fameuse lettre de Joseph Skaff ressurgit sur le Net. Ses proches découvrent avec stupéfaction son existence. « Il ne nous en avait jamais parlé, mais c’était bien son écriture », confie l’un d’eux. Ils ne savent pas qui a rendu public son message d’outre-tombe ni pourquoi il a été divulgué à ce moment précis. Cela ne fait qu’accroître leurs doutes. Jusque-là silencieux, l’un de ses fils, Michel, tweete le 8 août : « Un crime a été commis en mars 2017. Mon père n’a pas glissé ni chuté. Il a été brutalement agressé et assassiné devant chez lui ».

Ancien chef de la division du contrôle des drogues aux douanes libanaises, le colonel Joseph Skaff a signé un document en 2014 avertissant du danger des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans le port de Beyrouth. Crédit ; Al-Arabiya

L’assassinat de l’ex-colonel des douanes, Mounir Abou Rjeily

Une autre affaire ravive leurs soupçons. Elle concerne encore un ex-colonel des douanes. Jeune retraité, Mounir Abou Rjeily se fait construire une maison secondaire à Qartaba, un village de montagne au-dessus de Byblos. Le 1er décembre 2020, il monte voir l’avancée des travaux. Pris par le brouillard, il dort sur place. Le matin, son portable ne répond plus. Folle d’inquiétude, sa femme, Maguy, déboule en voiture et le trouve en pyjama, sur son lit, dans une mare de sang. Dents arrachées, crâne fracturé. « Les agresseurs devaient être au moins trois », selon Simon Karam, l’avocat de la famille. L’un d’eux l’a battu à mort avec un bâton, tandis que les autres le tenaient par les épaules. Pas d’empreintes, pas d’effraction, pas même un téléphone inconnu bornant à proximité. Ce jour-là, le voisin était absent. Un travail de pro.

Le juge privilégie l’hypothèse d’un vol qui aurait mal tourné. Après avoir mis la villa sens dessus dessous, les assaillants sont repartis avec un écran plat. Me Karam dénonce un leurre : « Ils n’ont pas touché au coffre qui contenait de l’argent et des bijoux ». Quel était alors le mobile ? « Notre police est très efficace, dit-il. En cas de banditisme, elle appréhende rapidement les coupables. Quand c’est politique, elle ne les trouve jamais ».

Lorsque Maguy découvre le corps sans vie de son mari, son premier appel est pour la veuve de Joseph Skaff : « Ils ont tué Mounir, comme Joseph ! », lui lance-t-elle. C’est que les deux hommes étaient amis. Ils travaillaient l’un et l’autre au port.

Choqué par le décès brutal de son collègue, Mounir Abou Rjeily avait pris sa retraite cinq mois plus tard. À 50 ans. Connaissait-il l’existence de la lettre ? « Bien sûr », lâche un proche. Il joint ses doigts, fait mine d’écrire et regarde devant lui, comme si ses signes imaginaires flottaient dans l’air. « Ils l’ont rédigée ensemble », murmure-t-il. Ainsi, les deux hommes, morts dans des circonstances similaires à trois ans d’intervalle, auraient été les premiers à sonner l’alarme en 2014.

Un cycle de violences commence, qui rappelle la vague d’attentats perpétrés en 2005, après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri. Les victimes étaient alors des figures de la politique ou des médias. Cette fois, il s’agit de gens ordinaires.

En haut et en bas : le colonel Mounir Abu Rjeily et le colonel Joseph Skaff. Crédit : Twitter.

Les images du photographe Joe Bejjani

Le 21 décembre 2020, à 7 heures précises, Joe Bejjani sort de chez lui. Chaque matin, il observe le même rituel : il allume le chauffage de sa GMC et attend que la température monte pour aller chercher ses deux filles, puis il les dépose à l’école et part au bureau. À 36 ans, il travaille à Alfa, la compagnie de télécom. Accrochée à la montagne, en lisière de la commune de Kahalé, sa maison domine Beyrouth. Comme souvent au Liban, elle est équipée d’un système de vidéosurveillance. Juste après le crime, les policiers ont visionné sur place les images. Quelqu’un a enregistré la séquence avec son portable et l’a postée sur Facebook. On voit Joe monter dans sa voiture. Dix secondes plus tard, un homme au bonnet noir le rejoint en courant, un pistolet muni d’un silencieux à la main. Il ouvre la portière et tire quatre coups. Un complice, coiffé d’un casque de moto, le suit en marchant avec une sorte de boîte à outils. Il plonge dans l’habitacle, fouille le corps, s’empare de son téléphone et claque la porte. Les deux tueurs prennent la fuite en dévalant un terrain escarpé, habituellement recouvert de broussailles, qui a fort opportunément brûlé à deux reprises. Une moto les attend 50 mètres plus bas.

Ils se cachent à peine. Le premier ne porte qu’un masque anti-Covid sur la bouche, le second un casque sans visière. Ils savent pourtant qu’ils opèrent dans la zone la plus scrutée du pays. En descendant du village, ils longent le palais présidentiel, le ministère de la Défense, des casernes. « La police connaît leur visage, leur itinéraire, et n’a pas pu les identifier ni apporter des éléments de réponse. Comment est-ce possible ? », demande Youssef Lahoud, l’avocat des Bejjani. Les caméras perdent leurs traces au début de la banlieue sud.

« Qui est Joe ? » Amal, sa mère, ravalant ses larmes, répète la question comme si elle la partageait. Pourquoi s’en prendre à son fils ? Il n’a pas d’ennemi. Il ne fait pas de politique. Une chose le distingue : « Depuis son enfance, il aimait tout ce qui est militaire ». Il consacre son temps libre à photographier des soldats et des blindés. Il entretient de bons rapports avec l’armée libanaise qui lui a délivré une carte de presse. En échange, il offre des tirages à titre gracieux. A-t-il vu quelque chose qu’il n’aurait pas dû ? Le 14 août 2020, il publie sur son compte Twitter un cliché très partagé : « On peut voir, dans le fond, les silos à grain et le hangar 12 où l’explosion s’est produite », écrit-il.

« Cette photo, quand il l’a sortie, elle a fait parler d’elle, se rappelle Nayla, son épouse. Il l’avait prise en 2017, lors d’une remise de tanks américains à l’armée libanaise ». En avait-il d’autres en archives ? « Il était allé plusieurs fois au port lors d’événements militaires. Lorsqu’il se trouvait dans une zone fermée au public, il en profitait souvent pour photographier d’autres choses ». Elle n’en sait pas plus. Les policiers ont emporté les appareils photo, les ordinateurs, la clé USB, les caméras de surveillance. « Ils nous les ont rendus deux semaines plus tard. Tout avait été effacé ». Après un an d’enquête infructueuse, Nayla sort de son silence et enchaîne des interviews. « J’accusais tout le monde ». Le ministre de l’Intérieur la convoque : « Prenez garde, lui lance-t-il. Vos filles ont déjà perdu leur père. Je ne peux pas vous protéger ». Depuis, elle réside en France en compagnie de ses enfants avec le statut de réfugié. Après l’explosion, elle se souvient de la rage de son mari. « Il était très en colère. Il me disait : “Le Liban, c’est fini. On doit partir“ ». Le 18 août, il poste une citation de George Orwell : « Plus une société s’éloigne de la vérité, plus elle hait ceux qui la disent ». Peu après, il annonce qu’il arrête de travailler avec l’armée. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, mènent alors des investigations sur place. « Il voulait les aider ». Comment ? L’a-t-il seulement fait ? Elle l’ignore.

Aml Bejjani, à gauche, la mère de Joe Bejjani assassiné, assise à côté de sa fille Doris dans le salon de son appartement à Kahale, à l'est de Beyrouth. Sur la gauche, un portrait de Joe est placé à côté d'une statue de la Vierge Marie. 25 avril 2023.

L’enquête entravée du juge Bitar

Joseph Skaff, Mounir Abou Rjeily, Joe Bejjani. Trois énigmes liées à celle du port. Trois dossiers enterrés. L’enquête menée par le juge Bitar va-t-elle connaître le même sort ? Pour démêler l’une des affaires les plus complexes de l’histoire du pays, le magistrat ne dispose que d’un ordinateur et de deux greffiers. Ceux qu’il menace lui livrent une guerre sans merci. Cible de campagnes haineuses, il a fait l’objet de plus de 40 demandes de récusation. Chaque fois qu’il reprend son enquête, un nouveau recours l’arrête. Il se tourne vers ses pairs ? Ces derniers se retrouvent bloqués par d’autres manœuvres procédurales. Il lance un mandat d’amener ? La police refuse de l’exécuter. Il inculpe le procureur général, Ghassan Oueidat ? Celui-ci le poursuit à son tour pour abus de pouvoir et libère, dans la foulée, les 17 personnes qu’il maintenait encore en prison.

Paul et Tracy Naggear habitent en haut d’un immeuble de verre, face aux silos. Le 4 août, ils ont perdu leur fille, Alexandra, 3 ans, lorsque la baie vitrée du salon a volé en éclats.

« C’est à devenir fou ! », se lamente Paul Naggear. Avec son épouse Tracy, ils viennent de manifester comme chaque mois devant le palais de justice, en compagnie d’autres parents de victimes. « On était une trentaine. Pourquoi si peu ? Les gens n’ont plus d’espoir ». Ils habitent en haut d’un immeuble de verre, face aux silos. Le 4 août, ils ont perdu leur fille, Alexandra, 3 ans, lorsque la baie vitrée du salon a volé en éclats. Ils n’attendaient pas grand-chose de l’instruction. « On savait qu’elle n’aboutirait pas ». Ils réclament une mission d’enquête sous l’égide du Conseil des droits de l’homme de l’Onu. « Ce que nous voulons, c’est établir les faits ». Ils ont tant de questions sans réponse. Tracy reste convaincue, à l’instar de nombreux Beyrouthins, d’avoir entendu un avion avant que tout saute. Elle suspecte un tir de missile. « C’est l’hypothèse israélienne », précise Paul.

Une piste écartée par les experts français. Le 6 août 2020, 15 agents de la police et de la gendarmerie scientifiques ont été dépêchés à Beyrouth, dans le cadre d’une enquête ouverte à Paris pour chefs d’homicide involontaire, car trois ressortissants français figurent parmi les morts. Pendant une semaine, ils effectuent des prélèvements à l’intérieur et autour du cratère. « L’hypothèse privilégiée est celle d’un incendie ayant débuté vers 17 h 30 dans la zone nord de l’entrepôt 12 », écrivent-ils dans leur rapport. Ils penchent pour la thèse de l’accident, mais n’excluent pas une cause criminelle : « Aucune hypothèse ne peut être privilégiée quant au départ de feu ». Parmi les déclencheurs possibles, ils citent une soudure, un défaut électrique, un mégot ou un acte malveillant, par déversement d’accélérant ou feu de détritus. En revanche, « le fait que les explosions aient été précédées par un incendie permet d’exclure l’hypothèse d’un missile ou d’un engin explosif à l’origine de la détonation. En effet, de tels moyens auraient immédiatement engendré une explosion et non un incendie ».

La piste syrienne de Lokman Slim

Le FBI américain a lui aussi envoyé ses spécialistes. Leur conclusion ? Seules 550 tonnes de nitrate d’ammonium ont explosé le 4 août. Que sont alors devenues les 2 200 tonnes restantes ? Elles peuvent avoir brûlé. Les plongeurs français ont remonté des blocs de nitrate d’ammonium du fond du port. « Quand vous avez une déflagration, et non pas une détonation, le matériel en combustion se désagrège plus vite qu’il n’explose. Des particules sont dispersées tout autour », explique Brian Castner, un expert en explosifs auprès d’Amnesty International. Autre possibilité : le vol. Une partie de la cargaison aurait été détournée, avant ou après son arrivée au hangar 12.

« Plusieurs choses m’amènent à penser qu’il en manquait, déclare le journaliste Riad Qobeissi. On nous dit que la marchandise a été déchargée en une nuit. J’ai calculé. C’est impossible ! Il aurait fallu au moins quarante-huit heures pour vider le bateau. Et vous ne pouvez pas stocker 2 750 sacs d’une tonne sur ce quai. Il est trop étroit ».

Un pays voisin du Liban en fait alors un grand usage, mais ne peut pas l’importer à cause des sanctions internationales. À partir de 2013, la Syrie recourt à une nouvelle arme : le baril d’explosif. Développée par le Centre de recherche et d’études scientifiques, sorte de labo des horreurs du régime, cette bombe rudimentaire larguée par hélicoptère sert l’année suivante à écraser les villes rebelles. Sa composition ? Du gazole, de la ferraille et quelques pelletées de nitrate d’ammonium.

Il n’existe aucune preuve impliquant la Syrie, seulement un faisceau d’indices. Dès août 2020, un consortium de journalistes, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), révèle que le Rhosus appartient à un armateur chypriote, Charalambos Manoli, et non au Russe Grechushkin — celui-ci n’est que l’affréteur et son contrat vient d’expirer lorsque le bateau est dévié sur Beyrouth. Au moment du voyage, Manoli doit un million de dollars, gagé sur son navire, à la Federal Bank of the Middle East (FBME) qui va être sanctionnée en 2014 par le Trésor américain pour blanchiment d’argent au profit du Hezbollah et du Centre de recherche et d’études scientifiques de Damas.

Le Rhosus était-il seulement en partance pour l’Afrique australe ? Vu son état, ce bateau poubelle n’aurait probablement pas été autorisé à franchir le canal de Suez régi par des règles de sécurité strictes. Au terme du bail conclu avec Igor Grechushkin, il ne pouvait pas dépasser la Méditerranée, selon Megaphone, un site libanais d’information en ligne. Le bateau s’était ainsi rendu le 1er novembre 2012 à Tartous, un port syrien abritant une base navale russe. « Il repart à vide cinq heures après, indique l’un de ses journalistes, Jonathan Dagher. Que transportait-il ? Nous l’ignorons ».

Le nitrate d’ammonium débarqué à Beyrouth n’a jamais été acheté par les Mozambicains. L’acquéreur s’avère être la société de trading Savaro. Une coquille vide, dépourvue d’actifs et confiée à une gérante de paille. « Quand nous avons vu que cette entreprise était inscrite au registre du commerce de Londres, nous avons saisi la justice britannique », raconte Nasri Diab, l’un des avocats des victimes du port. Le 1er février dernier, la Haute Cour de Londres l’a reconnu responsable des dommages causés par l’explosion. Les plaignants cherchent toujours à percer l’identité de ses véritables propriétaires. Encore une coïncidence ? Savaro partage la même adresse, le 10 Great Russel Street – et depuis la même date, le 25 juin 2011 – que Hesco et IK Petroleum Industrial, deux compagnies d’ingénierie appartenant respectivement à Georges Haswani et à Imad Khoury. Ces hommes d’affaires possèdent la double nationalité syro-russe. Ils sont l’un et l’autre sanctionnés par les États-Unis en raison de leur appui à la machine de guerre de Bachar al-Assad.

Lokman Slim est l’un des premiers à incriminer le régime syrien et le Hezbollah, son allié libanais. Le soir de l’explosion, il saute sur une moto et file vers le port. Il veut voir, comprendre, commenter. Les semaines suivantes, il se documente, comme il l’a toujours fait. Depuis des décennies, il archive les crimes du pays afin de lutter contre l’oubli. En ces temps troublés, Monika lui propose de partir en Allemagne. Il refuse. « Il voulait rester là, dit-elle. Il pensait qu’il y avait une occasion politique à saisir ». Il se sait en danger. En 2019, des militants du Hezbollah ont placardé des menaces de mort sur leur maison.

Le 15 janvier 2021, au cours d’une interview à la chaîne saoudienne al-Hadath, il va encore plus loin dans ses accusations. Le 31 janvier, les attaques débutent sur la Toile. Les mêmes messages fusent, le traitant d’agent à la solde d’Israël. « Au vu du nombre de faux profils et de retweets, il s’agissait d’une campagne très orchestrée », note Nasri Messarra, sociologue des réseaux sociaux. Le 3 février, il part déjeuner chez un ami, à Niha, dans le sud. Selon diverses caméras de surveillance, cinq voitures le suivent. Il est enlevé le soir à la sortie du village et retrouvé à l’aube, criblé de balles, 40 km plus loin.

Comme dans les autres affaires, la scène de crime n’est pas protégée. Des badauds se mêlent aux policiers. Personne ne porte de gants. Et l’enquête s’enlise. « On ne m’a posé que des questions personnelles — si Lokman avait eu des différends au travail, s’il était homosexuel ou suicidaire… — et pas une seule sur les menaces qu’il avait reçues », dit Monika Borgmann. À l’annonce de sa mort, Jaouad Nasrallah, le fils du chef du Hezbollah, publie un tweet vite effacé : « Ce qui est considéré comme une perte par certains est un gain pour d’autres et une bénédiction inattendue ». Dans une lettre ouverte, écrite en décembre 2019 après l’attaque contre sa maison, Lokman Slim avait fait assumer aux leaders des deux partis chiites, Hassan Nasrallah et Nabi Berri « l’entière responsabilité » de ce qui pourrait lui arriver. — C. B.

1— Le Hezbollah, « Parti de Dieu » basé au Liban, est un mouvement islamiste chiite créé en 1982 à l’initiative de l’Iran et allié de la Syrie.

Découvrez La Chronique sans plus tarder : recevez un numéro "découverte" gratuit

Ecrivez-nous à l'adresse [email protected] en indiquant votre adresse postale et recevez gratuitement votre premier numéro dans votre boîte aux lettres !