Accusés d’espionnage, poursuivis pour terrorisme ou détenus sans raisons précises, des religieux ukrainiens sont persécutés et torturés par l’armée russe… La Chronique en a rencontré quatre dont la vie a basculé après l’invasion de 2022.

Extrait de La Chronique # 459 février 2025

De nos envoyées spéciales en Ukraine, Pauline Lépine (texte) et Fiora Garenzi (photos) en collaboration avec Liana Benquet.

Les trois objets tiennent dans une pochette : une nappe en tissu mauve, brodée en 1914, utilisée durant les communions ; une boîte d’allumettes aux couleurs de l’Ukraine renfermant un Nouveau Testament, cadeau d’un pasteur emprisonné sous Staline ; un diapason pour accorder les voix des chœurs. Ces objets sont tout ce que le pasteur protestant Mykhailo Brytsyn a réussi à sauver de son église de Mélitopol, une ville de la région de Zaporijia prise par les autorités russes il y a deux ans.

Le 11 septembre 2022, en plein office, 20 soldats russes, masqués, font irruption dans l’église de la Grâce. L’un d’eux monte sur l’estrade : « Nous allons vérifier vos documents, vous continuerez ensuite. » Ce matin-là, des centaines de fidèles sont présents ; parmi eux, des personnes âgées demandent : « Pourquoi faites-vous ça ? » Pendant six heures, les soldats prennent les empreintes digitales des fidèles et photographient les passeports.

Mykhailo Brytsyn nous confie ne pas avoir été surpris. Les jours suivant l’invasion russe, les églises de Mélitopol avaient organisé des collectes d’argent, de nourriture et de médicaments pour aider la population. Mais après plusieurs semaines, les autorités russes avaient interdit ces activités et même arrêté pendant quelques jours deux pasteurs. Depuis l’été, des militaires masqués l’interrogeaient : « Que pensent les gens de nous ? » « Ils n’ont plus de nourriture, plus de travail, plus d’Internet. Que voulez-vous qu’ils pensent ? », répondait Mykhailo. L’objectif des visites était clair : convaincre les pasteurs de collaborer. « Vous ne pourrez pas rester neutres. Vous devez soutenir notre gouvernement. »

Ce 11 septembre, les militaires veulent fermer l’église. « Nous serions selon eux une organisation extrémiste. » Ils défoncent une porte, fouillent le bâtiment, cherchent des documents administratifs, mais Mykhailo a pris soin de détruire la liste des 654 fidèles dès l’occupation. Ils l’isolent dans une pièce pour l’interroger. « Qui vous contrôle dans les forces de sécurité ? », demandent-ils. « Le responsable ici, c’est moi. » Puis, ils l’emmènent à son domicile, où ils confisquent ses disques durs, ordinateurs et documents. Avant de partir, l’un d’eux lance : « Tu as deux jours pour partir, ou on te tue, toi et ta famille. »

Mykhailo pensait revenir à Mélitopol rapidement. Aujourd’hui, plus de deux ans ont passé. Exilé à Dubno, dans l’ouest de l’Ukraine, il vit dans une maison, entouré de photos de proches ayant fui en Europe. Deux ans sans pouvoir officier. En novembre 2022, son ami Sergey Rakhuba, président de la mission évangélique Eurasia, lui propose de participer à l’écriture d’un rapport sur les persécutions subies par les religieux depuis l’invasion russe. Mykhailo accepte. Le rapport Faith under fire, publié en novembre 2023 (en ligne sur missioneurasia.org), témoigne de la souffrance des prêtres capturés par les Russes, comme Vasyl Vyrozub.

Accusés d’espionnage

Nous avons rendez-vous avec ce prêtre orthodoxe à Odessa, dans son église de la Sainte-Trinité. Sa voix résonne dans la chapelle aux murs colorés. Vasyl Vyrozub nous guide vers une pièce où il stocke des vêtements et des médicaments pour le front. Depuis 2014, il soutient les soldats ukrainiens en tant que chapelain. Le 25 février, au lendemain de l’invasion russe, il reçoit l’appel d’un capitaine de la marine : il faut récupérer des corps sur l’île aux serpents, en mer Noire. Les autorités ukrainiennes pensent alors que deux civils et 13 gardes-frontières ont été tués pour avoir refusé de se rendre. Avec deux autres prêtres et un médecin, Vasyl monte à bord du Saphir, un navire de sauvetage. À l’approche de l’île, un bateau russe les intercepte.

« Tu as deux jours pour partir, ou on te tue, toi et ta famille »

— Menaces de militaires russes à l’encontre de Mykhailo Brytsyn, pasteur ukrainien

Les quatre hommes sont capturés et transférés en Crimée, où ils restent onze jours. Interrogés deux ou trois fois par jour, ils subissent une pression psychologique intense. « Dans quel département du SBU [services de sécurité ukrainiens] travaillez-vous ? », demandent les Russes. « Nous sommes des gens libres, sans lien avec les services de sécurité », répondent-ils. « Pourquoi être chapelain si vous ne travaillez pas pour les services secrets ? » Leurs geôliers essaient de les décourager : « L’Ukraine a capitulé », « Kiev est encerclée », « Odessa est tombée ». On les transfère dans un camp de filtration1, puis dans la prison russe de Stary Oskol, où chacun reçoit un numéro. Vasyl porte le 27. Les tortures commencent : « On nous enfonçait des clous sous les ongles pour les arracher ; on nous tirait les bras derrière le dos pour déchirer nos muscles. » À l’évocation des souffrances, il se met à pleurer. Il dessine le plan du camp : une rangée de carrés noirs représente les tentes, où ils étaient 22. Un autre carré désigne la salle de torture, surnommée Rezinka, « caoutchouc », car les murs en étaient recouverts afin d’empêcher les prisonniers de s’automutiler. Vasyl est enfermé nu dans une salle de deux mètres et demi sur trois, sans toilettes ni ventilation. La température n’excède pas 8 °C. Le sol est couvert d’urine et d’excréments. Pendant les interrogatoires, les Russes répètent les mêmes questions. Ils trouvent sur son téléphone des photos de lui en compagnie de soldats ukrainiens et du dirigeant de Pravy Sektor, un bataillon ultranationaliste. Ils l’accusent d’espionnage et de collaboration avec les services secrets. Après soixante-huit jours de détention, Vasyl est libéré lors d’un échange de prisonniers. Dans le rapport Faith under fire, le pasteur Mykhailo Brytsyn évoque aussi l’histoire de Bogdan Geleta, un prêtre gréco-catholique, kidnappé par les Russes à Berdiansk.

Mykhailo Brytsyn compare son église à Mélitopol quand il y officiait à ce qu’elle est devenue : le ministère russe de la Culture de l’oblast de Zaporijia.

Des mois d’interrogatoires violents

« Chaque matin, je me réveille en cherchant à rassembler les morceaux éparpillés de moi-même. » Le père Geleta vit aujourd’hui dans un monastère près de Lviv, un lieu baigné de silence, entouré de jardins paisibles. Barbe blanche, robe noire, il se souvient du 16 novembre 2022, à Berdiansk. Alors qu’il se prépare à célébrer la messe, deux hommes masqués font irruption dans l’église : « Suivez-nous ! » Ces derniers mois, la présence, autour de l’édifice, de véhicules arborant la lettre Z – lettre inscrite sur les chars et autres véhicules de l’armée déployés par Moscou en Ukraine – l’avait alerté. Dans la soirée, des hommes du FSB, le service de sécurité russe, le bouclent dans une cellule du poste de police. Ils l’accusent de prier sans autorisation et de mener une propagande antirusse. En quatre mois, Bogdan Geleta va subir quatre interrogatoires. Un officier exige qu’il signe un document selon lequel des armes seraient entreposées dans son église. Il refuse. « Ça ne t’aidera pas », le prévient l’officier. Deux témoins, des civils inconnus, signent à sa place. Accusé de terrorisme, il risque vingt-cinq ans de prison. Les Russes l’envoient dans la colonie pénitentiaire numéro 77, dans la région occupée de Louhansk. « Ils ont usé, pour me convaincre, de méthodes dont je ne veux pas me rappeler, murmure Bogdan Geleta, en triturant nerveusement son chapelet. Ils savent torturer de façon à détruire toute dignité humaine. On n’avait qu’une envie : mourir. » Il survivra à un an et sept mois de détention, dit-il, grâce à sa foi. Mais se déclare « changé à tout jamais ».

Réfugié dans un village de l’oblast [région] de Ternopyl, Ihor Novosilsky est un prêtre orthodoxe sans église. Il nous raconte son arrestation à Tokarivka, un village de 500 maisons situé à deux heures de Kherson, ville du sud de l’Ukraine. Le 29 août 2022, vers 7 heures du matin, cinq hommes cagoulés débarquent chez lui, armés de mitraillettes. Sa femme est en robe de chambre. « Ils lui ont sauté dessus et l’ont saisie par la gorge », nous explique le prêtre. Ils ont plaqué son visage au sol et crié : « Le salaud ukrainien, où est-il parti ? » « À l’église », indique son épouse. Les agresseurs, agents du FSB, filent vers l’édifice et trouvent le prêtre et son assistant en train de tondre la pelouse. « À terre ! », ordonnent-ils. Les Ukrainiens s’aplatissent sur le sol. « Debout ! À terre ! », enchaînent les Russes. Une question fuse : « Qui est le prêtre ? » « C’est moi », se dénonce Ihor Novosilsky. Premier coup à la tête. Au second coup, le religieux s’écroule. Un homme du FSB interpelle l’assistant : « Veux-tu vivre ? » « Oui », répond l’Ukrainien. « Alors, tu as une minute pour courir chez le prêtre, prendre son passeport, son téléphone, et revenir. »

Ihor Novosilsky se retrouve menotté, un sac à pommes de terre sur la tête. « Ils m’ont allongé sous la banquette arrière de leur voiture. » Pendant le trajet, une voix questionne : « Tu es encore en vie, le prêtre ? » « Oui. » « Raconte-nous. » « Quoi ? Je n’ai rien à vous raconter. » « Dans ce cas, on va prendre une scie, te couper le doigt et tu vas trouver de quoi nous raconter. » Au début de l’occupation, Ihor Novosilsky avait sauvé 12 soldats ukrainiens, les aidant à fuir le village avant qu’il ne soit encerclé. Les Russes étaient-ils au courant ? En tout cas, ils ne lui en ont jamais parlé. Le prêtre sera détenu sans jamais être poursuivi pour quoi que ce soit.

Dans la prison de Kherson, les mauvais traitements s’enchaînent. « Il fallait sortir de la cellule plié en deux, la tête vers le sol, une cagoule sur la tête. Ensuite, on m’asseyait sur une chaise et on me frappait jusqu’à ce que je m’affaisse. Puis l’interrogatoire commençait. » Les yeux bandés, Ihor ne distinguait pas ses interrogateurs. D’après leurs voix, il pense qu’ils étaient cinq ou six. « Priais-tu pour l’armée ukrainienne ? Parlais-tu en ukrainien ? », demandaient-ils. « Je répondais que je parlais en ukrainien, car c’était ma terre. » Durant cette détention, il reçoit des décharges électriques, simplement parce qu’il n’a pas réussi à bien chanter l’hymne russe. « Les gardiens attachaient des fils électriques aux testicules de certains détenus. D’autres étaient tellement torturés que leur peau devenait noire. »

« Une cuillère de blé, matin et soir »

Le 20 octobre 2022, le père Novosilsky est transféré en Crimée, dans une cellule prévue pour quatre lits, où 10 détenus s’entassent. Il dort tête-bêche avec un grand-père de 70 ans, à même le sommier métallique, car les matelas sont pourris par l’humidité. Pas de toilettes, pas de douches. Les tortures ont cessé, mais la faim le ronge. L’unique repas se résume à « une cuillère de blé, matin et soir, des restes des soldats russes. » S’il n’est pas mort de faim, « c’est grâce à des gardiens collabos, qui autorisent les villageois voisins à nous vendre de la nourriture, deux fois par semaine ». Ce maigre ravitaillement est payé par sa fille, depuis la Pologne. Finalement, Ihor Novosilsky est libéré en mai 2023, sans qu’il sache pourquoi. « Quel était leur but ? Je n’en ai toujours aucune idée. Peut-être voulaient-ils me briser moralement, me détruire. Ils voulaient rendre mes fidèles orphelins, les priver de repères, les laisser seuls face à leurs peurs. »

Vasil Vyrozub officie à nouveau dans son église d’Odessa. Après plus de deux mois de captivité, il avait maigri de 15 kilos.

Vyacheslav Likhachov partage cette analyse. Depuis l’invasion de la Crimée, en 2014, ce militant des droits humains, chercheur au Centre pour les libertés civiles (Prix Nobel de la paix 2022), enquête sur la persécution des religieux. Nous le retrouvons dans un café de Kiev, où il nous explique pourquoi la Russie s’en prend aux religieux ukrainiens : « Qu’elles soient orthodoxes ou protestantes, les communautés religieuses d’Ukraine ont été les derniers bastions d’indépendance dans les territoires occupés. L’arrestation illégale, la pression et la torture de dizaines de prêtres ukrainiens sont le reflet direct du contrôle total que l’administration d’occupation veut instaurer. »

Le père Novosilsky garde dans son téléphone ces photos de lui et de son église quand il officiait dans son village situé dans l’oblast de Kherson. En 2014, la guerre au Donbass et l’annexion de la Crimée l’ont convaincu de ne plus prêcher selon la ligne du patriarcat de Moscou. Lorsqu’en février 2022, les Russes envahissent son village, il décide de rester. Arrêté quelques mois plus tard, il est libéré en mai 2023.

Éliminer la diversité religieuse

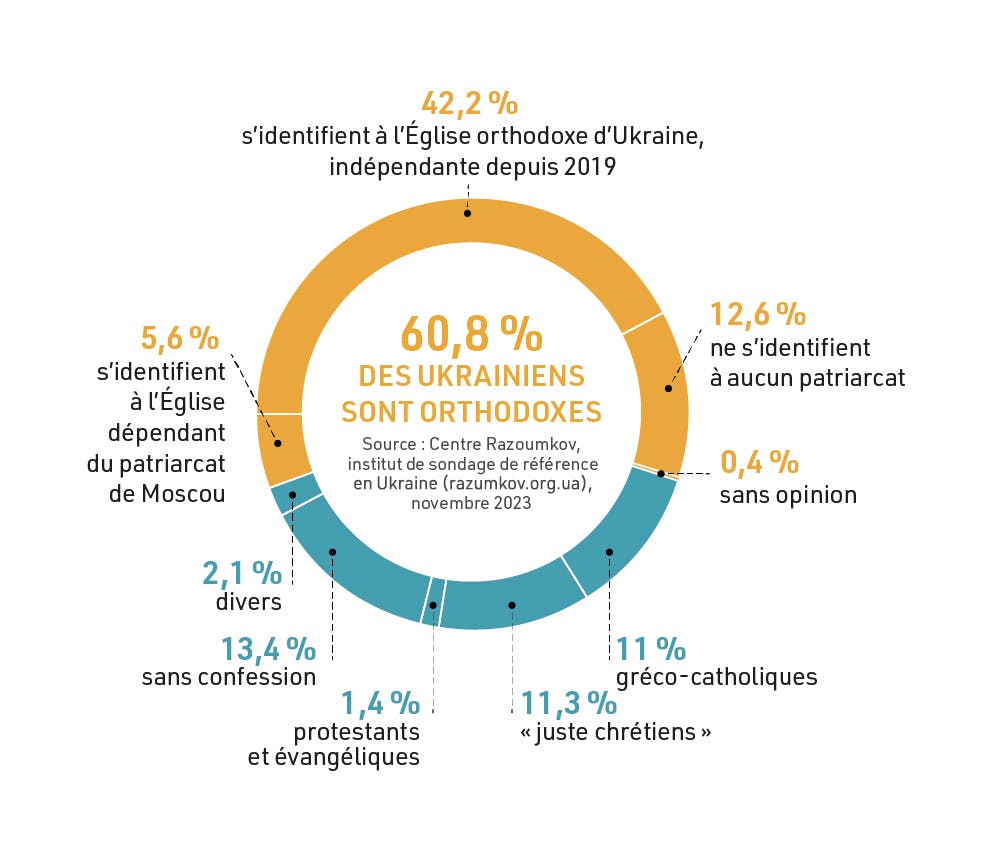

Selon le Groupe de défense des droits humains de Kharkiv, les Russes ont ainsi kidnappé 20 prêtres depuis le début de l’invasion. Leur statut civil rend difficile leur libération lors des échanges de prisonniers de guerre, l’Ukraine ne détenant aucun civil russe. Le président Zelensky a affirmé en décembre que « les troupes russes ont tué environ 50 prêtres ukrainiens », sans préciser combien sont morts sous les bombes ni combien ont été, selon lui, « fusillés pour avoir refusé de servir le patriarche Cyrille et son Église2 ». D’après un décompte de l’Institut pour la liberté religieuse (IRF), la guerre a détruit près de 700 bâtiments religieux. Comme la majorité d’entre eux étaient rattachés au patriarcat de Moscou, difficile de conclure que leur destruction était intentionnelle. Mais Likhachov y voit une preuve que la Russie n’est pas « le défenseur de l’orthodoxie et des valeurs traditionnelles » qu’elle prétend. « Les autorités russes d’occupation, argumente-t-il, ciblent toutes les communautés religieuses. Celles prohibées en Russie, comme les Témoins de Jéhovah, et les groupes non interdits, mais jugés politiquement suspects – à l’instar de certains mouvements protestants ou de l’Église gréco-catholique ukrainienne. Toute pratique religieuse qui s’écarte de la ligne du patriarcat de Moscou est jugée politiquement déloyale. » Il conclut : « Dès 2014, il est devenu évident que l’objectif de l’administration d’occupation russe était d’éliminer la diversité religieuse, une caractéristique essentielle de l’identité ukrainienne. »

En mars 2024, le procureur de la République autonome de Crimée a adressé un rapport à la Cour pénale internationale (CPI), détaillant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis en Crimée, fondés sur 93 cas de leaders religieux persécutés. Cette répression « systématique » a entraîné la disparition de l’Église orthodoxe ukrainienne en Crimée, ainsi que des persécutions à l’encontre de la minorité musulmane des Tatars de Crimée. Avant l’occupation russe, la péninsule comptait 2 220 organisations religieuses. Dix ans plus tard, elles ne sont plus que 932.

En octobre 2024, le Centre pour les libertés civiles a animé une table ronde à l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) sur les attaques contre la liberté religieuse menées par la Russie depuis 2014. L’objectif de cette table ronde ? « Réunir les efforts pour enquêter sur ces crimes, encourager une action juridique internationale et plaider pour la protection des communautés religieuses dans les zones de conflit. » Mykhailo Brytsyn y a participé.

« Le monde doit connaître la vérité, déclare le pasteur ukrainien. À Mélitopol, 12 églises sont actuellement fermées. Certaines transformées en bases militaires. » Les autorités russes ont réquisitionné l’église de la Grâce, où il officiait, et l’ont convertie en ministère de la Culture de la région de Zaporijia. Mykhailo Brytsyn documente ces faits, mais nourrit un espoir. Un jour, lorsqu’il reviendra dans sa ville, il réinstallera la croix au sommet du bâtiment. Et là où les autorités russes ont placé les visages des séparatistes du Donbass, sur la façade, il apposera des drapeaux ukrainiens.

1— Centre de tri où les autorités russes décident du sort des Ukrainiens et séparent les enfants des parents. Ils sont plusieurs millions d’entre eux à avoir transité par ces centres.

2— Chef de l’Église orthodoxe russe, il soutient la politique du président Poutine et l’invasion de l’Ukraine.

Découvrez La Chronique sans plus tarder : recevez un numéro "découverte" gratuit

Remplissez ce formulaire en indiquant votre adresse postale et recevez gratuitement votre premier numéro dans votre boîte aux lettres !